Königliches Museum der Schönen Künste in Antwerpen: Museum im Museum

Damit erweckten sie das (bau)traditionsreiche Königliche Museum der Schönen Künste in Antwerpen wieder zum Leben und konnten somit die die Ausstellungsfläche um fast die Hälfte der ursprünglichen Fläche erweitern.

Knapp elf Jahre blieben die Türen des Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) geschlossen und was dahinter passierte, blieb vor den Augen der Öffentlichkeit verborgen – bis zur feierlichen Wiedereröffnung im September 2022. Eigentlich sollte das komplettsanierte und deutlich erweiterte Museum schon gut zwei Jahre früher eröffnen – nämlich im Sommer 2020, exakt 130 Jahre nach der allerersten Eröffnung. Doch der rund 20 000 Quadratmeter Nutzfläche umfassende Bestand hielt dann doch einige Überraschungen bereit und letztendlich trug in der letzten Phase der Fertigstellung auch die Corona-Pandemie noch zu einer erheblichen Bauzeitverzögerung bei.

Das unsichtbare Museum

1890 nach den Plänen der beiden flämischen Architekten Jacob Winders und Frans van Dyck fertiggestellt, ist der mächtige Baukörper eines der letzten, vor allem aber auch eines der größten Beispiele neoklassizistischer Architektur in Antwerpen. Mit über 650 Gemälden beherbergt es zudem die umfangreichste Sammlung flämischer Meister aus einem Zeitraum von rund sieben Jahrhunderten und zählt damit zu den bedeutendsten Museen Belgiens. Lange Zeit wussten die Museumsverantwortlichen nicht mit dem wachsenden Bedarf an Ausstellungsfläche und dem fortschreitenden Verfall des alten Gemäuers umzugehen. Schon im Jahr 2003 wurde deshalb von der flämischen Regierung ein internationaler Architekturwettbewerb für die Sanierung und Erweiterung ausgerufen, den das französisch-niederländische Architekturbüro Kaan Architecten für sich entscheiden konnte. Noch bevor die Sanierung überhaupt gestartet werden konnte, musste im Jahr 2011 das gesamte Gebäude wegen Einsturzgefahr sogar zur Gänze für die Öffentlichkeit gesperrt werden. Selbst ein kompletter Abriss des unter Denkmalschutz stehenden Kulturtempels war damals im Gespräch. Doch mit ihrem Masterplan für die Sanierung und Erweiterung hatten Kaan Architecten etwas ganz anderes im Sinn: Der Bestand sollte aufwändigst saniert und baulich wieder ertüchtigt werden, nahezu gleichzeitig lief im wahrsten Sinne hinter verschlossenen Türen die Erweiterung der Ausstellungsfläche um fast 50 Prozent. Und zwar so, dass die neu errichteten Bauteile auch nach der Fertigstellung von außen unsichtbar bleiben – oder besser fast unsichtbar! Nur die Vogelperspektive zeigt, wie massiv und umfangreich der Eingriff in den Bestand tatsächlich ausgefallen ist: Die vier ehemaligen Innenhöfe des Museums wurden zu einer autonomen Einheit zusammengefasst und bilden als völlig autonom bespielbarer Veranstaltungsort eine Art Museum im Museum – verborgen hinter den dicken Mauern des Altbaus, so dass die Strenge der Originalstruktur in der äußeren Erscheinung unverändert erhalten bleibt.

Tageslichtmuseum

Ermöglicht wurde die Bebauung der Innenhöfe durch die ursprüngliche räumliche Struktur des Bestandsgebäudes. Winders und van Dyck hatten das Gebäude als Tageslichtmuseum konzipiert. Das heißt, dass – noch vor dem elektrischen Strom – von Anfang an keine künstliche Beleuchtung geplant war, sondern die Räume alleine über die großen Fenster bzw. von oben ausreichend mit Tageslicht versorgt werden mussten. Deshalb waren auch alle Schauräume in einer Enfilade entlang der Außenfassade angeordnet. So konnte einerseits die Lichtversorgung sichergestellt werden, auf der anderen Seite standen die öffentlichen Räume über die Fenster auch immer in Verbindung mit der Stadt.

Die wichtigsten Stücke der Sammlung, quasi das Herzstück – die Gemälde von Rubens und van Dyck –, waren und sind auch heute wieder im Zentrum des Gebäudeensembles im fensterlosen Mittelbau untergebracht, der all sein Licht über die gewaltigen Oberlichtdecken bezieht. Um diesen Kernbau herum liegen die vier neu bebauten Innenhöfe.

Im Laufe des 20. Jahrhunderts wurde das Museum zahlreichen baulichen Veränderungen unterzogen und die ehemalige Idee der durchgehenden Zimmerflucht sowie die Verkehrs- und Wegeführung durch das Gebäude „verwässert“. Das hat das Team von KAAN Architecten im Zuge der Restaurierung wieder rückgängig gemacht, die Raumflucht und die ursprüngliche Wegführung entlang der Außenfassade wieder hergestellt. Was blieb, waren sämtliche, dem Publikum nicht zugängliche Nebenräume, die in die Hinter- bzw. Innenhöfe orientiert sind. Das verschaffte den Planern die Gelegenheit, die Innenhöfe neu zu nutzen.

Insgesamt stehen nun gut 7 500 Quadratmeter Ausstellungsfläche zur Verfügung. Davon entfallen rund 5 200 Quadratmeter auf die 50 Säle im Bestand und bilden inhaltlich das „Museum des 19. Jahrhunderts“. Die restlichen 2 300 Quadratmeter verteilen sich auf die 14 neu geschaffenen Ausstellungsflächen und wurden zum „Museum des 21. Jahrhunderts“ erklärt.

Umfassender Trockenbau

Umgesetzt wurde ein Großteil der neuen Innenstruktur in Trockenbauweise. Über fünf Jahre waren die Trockenbauer am Werk, um einerseits sowohl den historischen Sälen wieder ihren alten Glanz zu verleihen als auch andererseits den neu errichteten Museumstrakt fit für den Ausstellungsbetrieb zu machen. Das heißt unter anderem, dass alle Trockenbauwände im gesamten Publikumsbereich stoßfest – sprich mit Hartgipsplatten, bestehend aus faserverstärktem Gipskern und Kartonummantelung – ausgeführt wurden.

Doch das war nur eine von vielen Herausforderungen bei diesem umfangreichen Auftrag. Die größte bestand sicherlich in den unglaublichen Dimensionen, die es trockenbautechnisch zu realisieren galt. So beträgt die durchschnittliche Höhe der Innenwände sieben Meter, mit maximalen Wandhöhen von bis zu 14 Metern. Nicht weniger beeindruckend sind die horizontalen Abmessungen mit Wandlängen von bis zu 50 Metern. Dafür reichten die

bestehenden Standard-Profile nicht aus und so entwickelte das Trockenbauunternehmen einen speziellen Wandaufbau mit verstärkten Profilen. Dieser neue Wandtyp musste nach der Errichtung auch noch eine Tragfähigkeitsprüfung absolvieren, um den Nachweis für die Einhaltung der einschlägigen belgischen Trockenbaunormen zu erbringen. Insgesamt wurden im gesamten Gebäude 22 verschiedene Wandtypen über alle Ebenen verteilt errichtet, mit teilweise ganz unterschiedlichen Anforderungsprofilen, die von der erhöhten Druckfestigkeit über spezielle nationale Bestimmungen an den Brandschutz von Trockenbaukonstruktionen in öffentlichen Gebäuden bis hin zur Spachtelung in Oberflächenqualität 4 reichten. Diese höchste Ausführungsqualität war beispielsweise bei allen Deckenflächen im neuen Museumsteil gefordert, um einen nahtlosen Übergang rund um die Oberlichter bzw. Beleuchtungen zu erzielen. Zusätzlich mussten bei dieser einzigartigen Deckenkonstruktion auch ein eigener Brandschutznachweis erbracht werden, der im Rahmen eines eigenen Brandversuches der Konstruktion im Labor durchgeführt wurde.

Aufwändige Baustellenlogistik

Doch nicht nur die Bauausführung selbst stellte die Ausführenden vor bislang noch nicht dagewesene Herausforderungen, auch die gesamte Baustellen- und Transportlogistik gestaltete sich nicht so einfach wie anfangs gedacht. An eine Anlieferung ins Gebäude über die Fensteröffnungen war nicht zu denken, zu groß wäre die Gefahr gewesen, die historischen Kastenfenster oder Fensterlaibungen zu beschädigen – ähnlich verhielt es sich mit dem Eingangsportal beim Hauptzugang ins Museum. Letztendlich war es tatsächlich einfacher, eine Öffnung ins Dach zu machen und alles, was nicht über den Seiteneingang an Ort und Stelle verfrachtet werden konnte, mittels Kran durch das Dach zu heben und mithilfe von Lastenaufzügen im Gebäude zu verteilen.

Haus der Kontraste

65 Ausstellungsräume, alt und neu tetrisartig ineinander verschachtelt, klingt nach musealem Irrgarten! Doch bei der Orientierung durch die Räume hilft die Innenraumgestaltung, die eine klare Trennung zwischen Alt und Neu schafft, wie sie kontrastreicher nicht sein könnte!

Die historischen Räume präsentieren sich in strenger Symmetrie mit Deckenornamenten, Eichenparkett in Fischgrätoptik, schweren Vollholztüren, Wandvertäfelungen und monochromen, kräftigen Farbflächen darüber, die der ursprünglich im Museum vorgefundenen Farbpalette – von Rosa über Rot bis Dunkelgrün – nachempfunden sind. Alles andere als ein neutraler Hintergrund für die Kunst wird die Architektur damit zu einem Teil der in ihr ausgestellten Kunst.

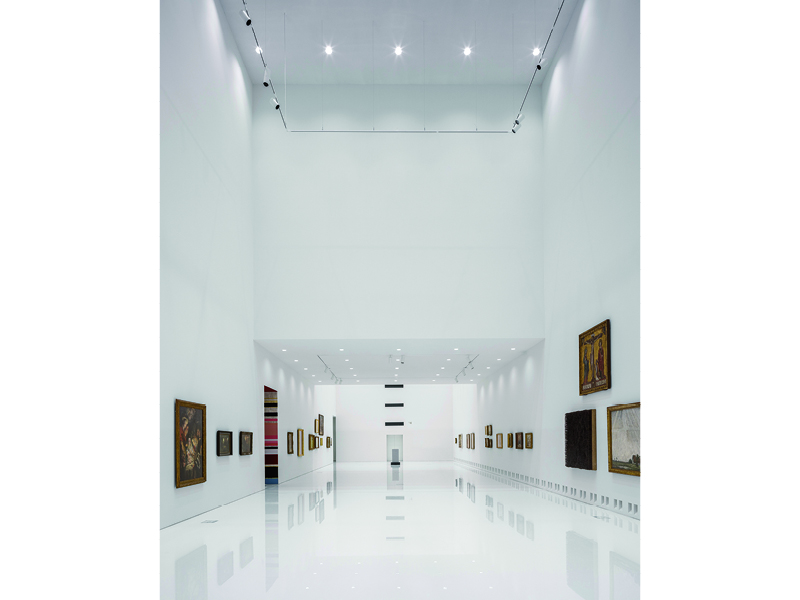

Ganz im gestalterischen Gegensatz dazu präsentieren sich die 14 Räume im Neubau: strahlend weiße Wände und ein Hochglanzboden aus weißem Urethan. Verstärkt wird die Wirkung durch von oben einfallendes Licht, das über 198 pyramidenförmige, nach Norden orientierte Dachaufbauten in die Innenräume geholt wird. Diese Oberlichter leiten und streuen das Licht über eine Höhe von bis zu 23 Meter ins Gebäudeinnere und verfügen zusätzlich über eine künstliche Beleuchtungsschiene, die tages- und jahreszeitlich bedingte Lichtverluste ausgleicht.

ZITAT:

„Unser Ziel für das KMSKA ist nicht nur ein schöner, gut gebauter Container, um die Sammlung zu erleben und zu bewahren, sondern das Gebäude als Teil der Sammlung zu haben, als Teil des Erlebnisses mit einer eigenen Präsenz.“

Walter Hoogerwerf, Projektleiter KMSKA KAAN Architecten

FAKTEN:

KMSKA – Museum voor Schone Kunsten Antwerpen

Leopold de Waelplaats 1, 2000 Antwerpen | BE

Bauherr: Government of Flanders – Department of Youth, Culture and Media, Antwerpen | BE

Architektur: KAAN Architecten, Rotterdam | NL

Bauunternehmen: THV Artes Roegiers – Artes Woudenberg, Kruibeke/Brügge | BE

Bauberatung | Statik | technische Installationen: Royal Haskoning DHV, Rotterdam | NL

Trockenbau: SRBA Construction Belgium, Kinrooi | BE

Generalunternehmer: ARCHE

Nettonutzfläche vor Umbau: ca. 20 000 m²

Nettonutzfläche nach Umbau: ca. 30 000 m²

Ausstellungsfläche: 7 500 m²

Davon im Bestand: 5 200 m²

Davon im Neubau: 2 300 m²

Rundgang durch KMSKA – Museum voor Schone Kunsten Antwerpen

https://player.vimeo.com/video/501673963